マルチフォーカスレンズ

光軸方向に複数の集光スポットを同時に生成するレンズです。

屈折型の熱レンズ効果抑制光学素子で構成されており、熱レンズ効果が起きにくく、また透過率が高いというのが特徴です。

この光学部品には、調整機構がありスポットの数やパワーバランスの調整が可能です。

へえ、屈折型の光学部品でマルチフォーカスができるんだね。

DoEでやるもんだと思ってた。

特殊な光学部品で作られていますので、屈折光学系でこれを実現しています。

でも、DoEでマルチフォーカスするのと何が違うの?

DoEの場合、マルチモードでは効率が悪くなってしまいます。

屈折光学系の場合はシングルモードでもマルチモードでも対応可能です。

いずれにしても、屈折光学系はロスが小さいのでハイパワーのアプリケーションではとても有効ですよ。

調整可能って書いてるけど、マルチフォーカスを可変できるってこと?

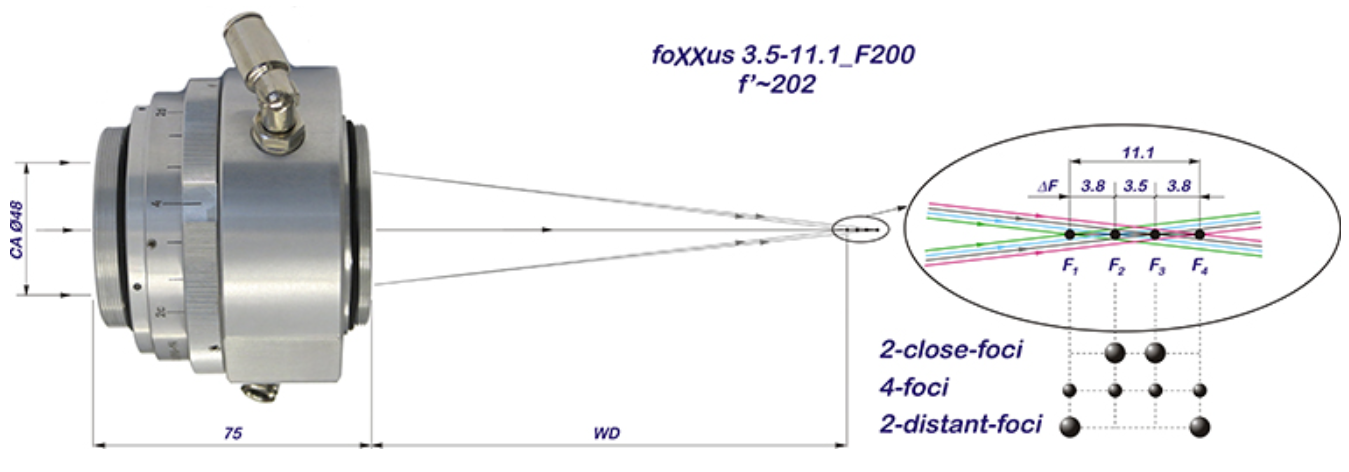

この製品は光軸方向に4点分岐します。それぞれをA、B、C、Dとした場合、調整リングを回すことで、A-D、B-C、A-B-C-Dのように分岐数を変えることができます。

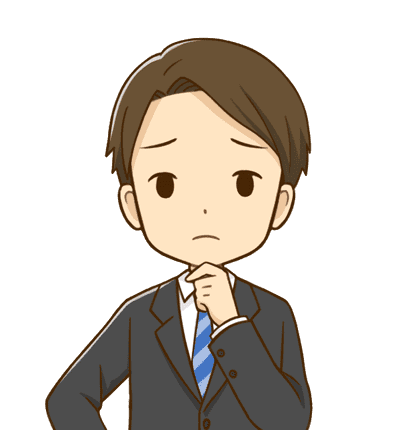

詳しくは以下の図をご覧ください。

左)2分岐(B-C)、中)4分岐(A-B-C-D)、右)2分岐(A-D)

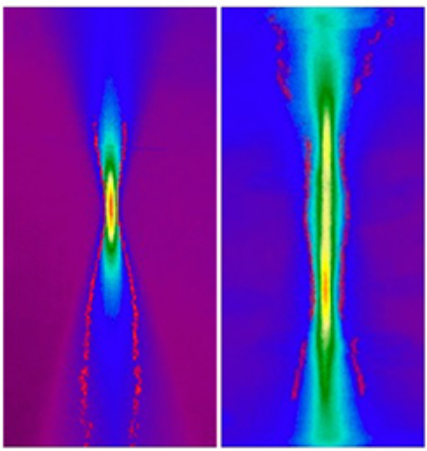

以下のデータは集光しているビームのレイリー散乱光を横からカメラで撮影したものです。左は一般的な集光ビーム(1つのフォーカス)、右はマルチフォーカス光学系を使い、4つのフォーカスを作ったものです。長手方向に均一な集光ができていることがわかります。

長手方向に強度分布が均一だからプロセスウインドウが広がるね!

集光レンズとして使用できるものと、コリメータとして使用できるものがあります。

コリメートタイプを使用した場合、マルチフォーカス光学系から出射したビームを一般的な集光レンズで集光すると複数の焦点が得られます。

以下図のように集光レンズとしてご利用いただけます。

入射したビームを最大4つに分岐します。調整リングを回転させることで分岐パターンを変えることができます。

| 共通仕様 | |

|---|---|

|

クリアアパーチャ |

Φ48mm |

|

入射ビーム許容角度 |

±1度 |

|

推奨最大パワー※1 |

6kW CW |

|

マウント |

M58 x1(入出射) |

|

冷却 |

水冷 6-1/8フィッティング |

|

直径 |

90mm |

|

長さ |

75mm |

| 個別仕様 | foXXus_3.5-11.1 F200_NIR | foXXus_3.5-11.1 F200_1064 |

foXXus_3.5-17.4 F250_NIR |

|---|---|---|---|

|

波長(ARコートの波長) |

920-1100nm |

1020-1100nm |

1020-1100nm |

|

ΔF(大気中) |

2焦点:3.5mmまたは11.1mm |

2焦点:5.4mmまたは17.4mm |

|

|

4焦点:3.8 - 3.5 - 3.8mm |

4焦点:5.7 - 5.4 - 6.3mm |

||

|

焦点距離 |

約202mm(197-208.5mm) |

約252mm(243.5-261.6mm) |

|

|

ワーキングディスタンス |

158.5-169.6mm |

205.1-222.5mm |

|

ΔFってなんのパラメータ?

ΔFは生成される集光スポット間の距離です。マルチフォーカスレンズの焦点距離により異なるスポット間距離となります。

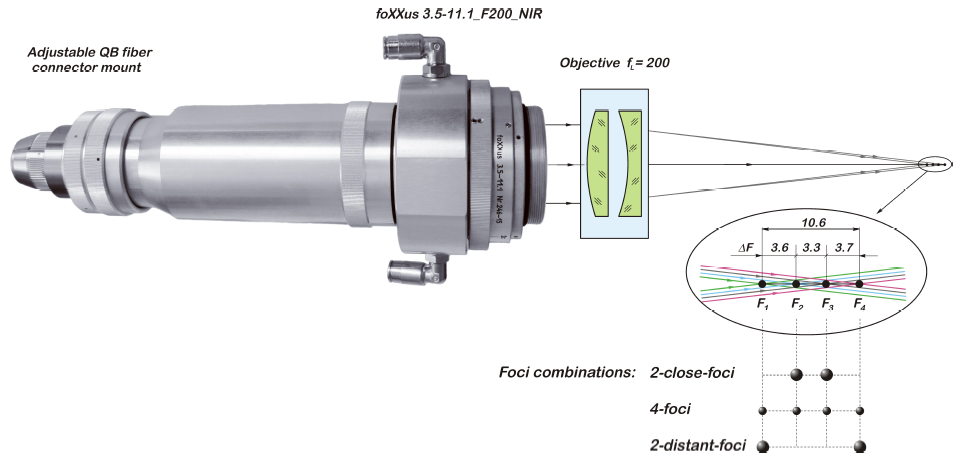

以下図のようにコリメータとしてご利用いただけます。コネクタはQBH/QDいずれも対応可能です。

入射したビームを最大4つに分岐します。調整リングを回転させることで分岐パターンを変えることができます。

| 共通仕様 | |

|---|---|

|

波長(ARコートの波長) |

920-1100nm |

|

入射ビーム許容角度 |

±1度 |

|

推奨最大パワー※1 |

6kW CW |

|

冷却 |

水冷 6-1/8フィッティング |

| 個別仕様 | foXXus_3.5-11.1 F200_NIR |

foXXus_2-6 F100_NIR |

|---|---|---|

|

焦点距離 |

約202mm(197-208.5mm) |

約101.5mm(98-104.9mm) |

|

ΔF(大気中)※2 |

2焦点:3.5mmまたは11.1mm |

2焦点:2mmまたは6mm |

|

4焦点:3.8 - 3.5 - 3.8mm |

4焦点:2 -?2 - 2mm |

|

|

クリアアパチャ |

48mm |

29mm |

|

マウント |

入射側: QBHコネクタ※3 出射側:M58×1 外ネジ |

入射側: QBHコネクタ※3 出射側:M47×0.75 外ネジ |

|

直径 |

90mm |

67mm |

|

長さ |

288mm※4 |

178mm※4 |

| ※1: 推奨値です。更に高出力での使用ができるものもございます。 | ||

集光レンズタイプはΔFが固定だったけど、コリメータタイプはどうなるの?

コリメータタイプの場合、ΔFは各機種が持つ固有の値と、使用する集光レンズの焦点距離で決まります。

例えばfoXXus_3.5_11.1_F200_NIRの場合は、焦点距離202mmの集光レンズを使用した場合、各スポット間の距離は、3.8mm, 3.5mm, 3.8mmです。

でも必ずしもf=202mmの集光レンズを使うとは限らないよね。

別のレンズを使った場合はどうやって計算すればいいの?

基準となる焦点距離、基準となるΔFは仕様に書かれている通りです。

もし、焦点距離を202mmではなく、半分の101mmにした場合、スポット間距離は、仕様書にある基準値の(101÷202)^2=1/4になります。

焦点距離比率の2乗で効いてくると覚えてください。